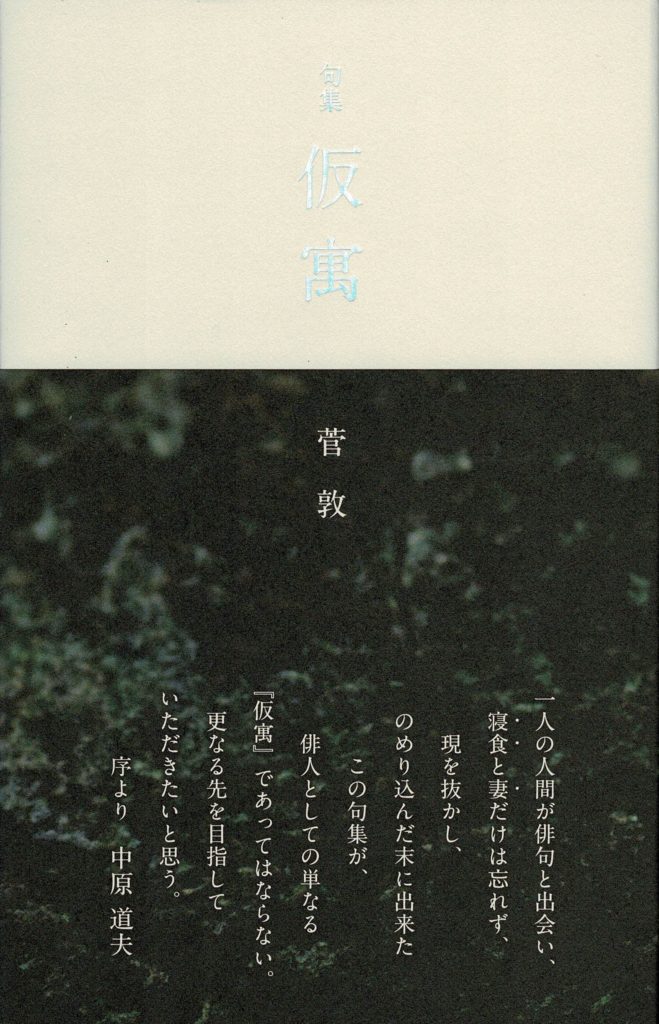

菅敦句集『仮寓』一句鑑賞

菅敦句集『仮寓』一句鑑賞

本句集は、covid-19パンデミックのさなか、令和2年夏に産声を上げました。刊行を祝い、全国の俳人による一句鑑賞を掲載します。

吸ふ花の蜜うすまりぬ梅雨の蝶 敦

蝶が花に止まり、蜜を吸い始めた。初めは濃かった蜜が、だんだんと薄まってきた。一見、何でもないようだが、「うすまりぬ」に作者ならではの主観が作用している。これが、「夏の蝶」や「秋の蝶」では、情趣が弱まってしまう。「梅雨の蝶」の何となく物憂い雰囲気が、一句の中で、うまく働いている。蝶の目線に立っている。このようなリリカルな傾向の作品は、『仮寓』の中では、少数の部類に入るかも知れない。しかしながら、他にも〈竪琴の髪梳きに似て春の星〉のような抒情句に私は惹かれた。

中岡毅雄/「いぶき」共同代表、「藍生」所属(2021/05/15)

***

砂粒に亡骸混じる海開 敦

海開となれば夏本番。泳ぎ、日焼けし、恋もする。海の家で烏賊焼きを食べ、ビーチバレーをし、砂にラブレターを書く季節。だがこの砂粒の中に亡骸が混じっていることを作者は明らかにした。これによってこの句は遠い過去の時空を一気に引き寄せる。破砕された岩石、億年の生物の欠片、強者どもの夢。みななにかの亡骸である。浜辺の嬌声を背に読者も時空の狭間に心を飛ばされてゆく仕掛だ。

この句集、洒脱な作風で読み飽きない。〈ねござ発たたみ経由の寝相かな〉〈手土産に日保ちせぬもの雪女〉〈彼の菊が外様のやうに枯れてゐる〉など、軽い毒気も心地よい。適量の毒は薬。程よく引き締まった句集である。

青山酔鳴/俳句集団【itak】世話人・雪華(2021/05/13)

***

炎天の納骨の墓みな覗く 敦

重々しい納骨の瞬間を、思いもよらぬユーモラスな視点で切り取った一句。墓の中など滅多に見られるものではないから、どうにも気になってしまい、みな顔を揃えて熱心に覗き込んでいる。神妙な空気漂う弔いの最中でも、厳しい炎天の盛りに汗が止まらずとも、はたまた他人の目があろうとも、何より好奇心が勝ってしまう。そんな人間の性質を微笑ましく描くこの句からは、人間そのものへの愛情が垣間見える。

菅敦氏の句からは、人間だけでなく季語への愛情も感じられた。特に魅力的なのは〈風鈴にあるまじき音立てにけり〉〈秋蟬のいくらか芝居掛かりたる〉など。身の周りのものを愛情ある眼差しで描く、そんな俳句への取り組み方も素敵だと思った。

君嶋 浩/無所属・早稲田大学俳句研究会前代表(2021/05/10)

***

しんがりの尻を叩きて牧閉す 敦

牛が大好きである。多いときは十数頭、少ない折でも数頭牛を飼っていた。父との生涯に於て、牛がいなかった日々はない。真夏になると牛に食べさせる草を山に刈りにいき、伊藤左千夫の唄など口遊んだ。この句は、そんなふるさとの幼いころを思い出させてくれた。

呼び寄せると牛たちは集って牧の中へ。最後の一頭が入るとポンと尻を叩いて牧を閉める。そんなようすがよく伝わってくる。上五から中七にかけての「しんがりの尻を叩きて」、「尻」が特にいい。そして「牧閉す」。ことしもこれでおしまい。

そこはかとないユーモアがありながら、そのひと夏が終わった寂寥感が届いてくる。俳句はもともと俳諧、ウィットの文学なのである。

石 寒太/「炎環」主宰、総合誌「俳句αあるふぁ」元編集長(2021/05/05)

***

更衣喉(のみど)に刺さる魚の骨 敦

更衣の清々しさと、魚の骨が喉に刺さったときのちょっと嫌な気持ち。不思議な取り合わせに独特の世界が広がる。骨といっても小骨程度、それにお茶を飲めばすぐに外れるのだが、でもそれが何だか心に引っかかる。「更衣」の持つ明るい気分に乗り切れない、戸惑いを描いたところがユニークだ。

作者は夏服の新しい肌触りを心地よいと感じ、それを愉しみながらも、日常に潜むささやかな違和感を見逃さない。否、見逃せない。考えなければそのままやり過ごせるのに、明るさの裏側にあるものに目を凝らす。かすかな痛みを感じながら。ユーモラスであり、かつ鬱々とした心情も伝わってくる。

津川絵理子/南風(2021/04/29)

***

父からの不在着信青葉騒 敦

これは季語が読者に想像の広がりを与えている1句だ。

「青葉」という青々とした生命感のある深い緑の葉。生い茂る様子からたくましさも感じる。しかしこの句では葉自体に注目した季語の「青葉」ではなく、風に「青葉」が揺れて音の立つ「青葉騒」としている。手持ちの歳時記に記載はないが、季語として違和感はない。

「青葉」だけでは「父からの不在着信」へ作者はそこまで関心を持っていないようなイメージを持つ。しかし「騒」という1語が与える音の感覚が、読者に心地よさや、はたまた不安感を与える。私は後者で読み、作者と「父」の関係性はあまり良いものではなく、「不在着信」が作者に与える不安感、重さのようなものを想像した。この感覚は拙句〈黒葡萄父にははいとしか言えず〉に近いように感じる。その上で、季語の力というものを改めて考えさせられた。

千田洋平/山梨学生俳句会代表・むじな所属(2021/04/25)

***

疑問符に皮剝き了へて柿吊す 敦

柿を剥くと確かに皮は疑問符の形になる。その観察眼の鋭さに先ず惹かれた。そして、ふと祖母や母の姿が浮かんで来た。農家を営んでいた実家でも、秋になると当然のように祖母や母が柿簾を作っていた。

かつて、女性達は農家に嫁げば嫁というより働き手とみなされた。そういった境遇の女性達はきっと柿簾を作る時、皮を剥くという単調な作業の間もノラのように自分の人生に対する「疑問符」が胸の内にふつふつと湧き上がっていたのではないか。そして柿を剥き終えた時、その思いを振り払うかのように立ち上がり、干し終え、いつもの生活に戻っていったのだろう。

一見淡々としたこのお句の背景にかつての女性達のそんな思いを垣間見たような気がして、その切なさが未だに胸から離れない。

渡邉美奈子/「風の道」編集委員(2021/04/23)

***

泣いて泣いて泣いて兎をあきらめず 敦

本句集を読みすすめると、次々と私好みの句が出現する。〈風に干す鮎の歯列の鋭かりけり〉〈線香を絶やさぬことも夜業かな〉〈つばくろや軒には軒の都合あり〉など。私も作者も中原道夫門である。当然好みが似てくる。これらの句はどこか師である道夫の洒脱さ、老成さを受け継いでいる感じがする。これらの句に比べ、掲句は作者独自の詩情を感じる。リフレインの二つまではよくあるが、3回も「泣いて」を繰り返す。はじめの2回目で軽く切れを置いて、中七以下を一気に読み下す。幼稚園くらいの子供がお遊戯で、割り当てられた猿ではなくて、「兎を演じたかった」とわんわん泣いている。それを真剣に慰める親としての作者が見える。すべての存在は、今ある自分という存在を否定してはいけないのだ。「兎」が「人間」でも「詩人」でもあきらめてはいけない。子育て中の日常を活写したとも取れるし、人間が人間であることの、兎が兎であることの悲しみを詠んだとも取れる。

橋本喜夫/「雪華」主宰、「銀化」同人(2021/04/21)

***

風に干す鮎の歯列の鋭かりけり 敦

鮎の干されている情景の中で、鮎の歯に目を留めた視点の細やかさ。鋭さ。下五は、詩歌に熟練の方々なら「鋭(と)かりけり」と詠むのかもしれない。でも私は、「鋭(するど)かりけり」と7音とした。鮎の歯列が印象深く、鮎を干している景が、光を浴びて目に浮かぶ。

鮎を干す場に出会ったことはないが、干鮎を食べたことはある。確かに鮎の歯は意外にしっかりしている。

当たり前と素通りしてしまったり、何気なく見過ごしてしまうような事や物を詠み込んだ、輝く俳句に出会えることがある。ピントを合わせ、17音の中に詠み込む力はもとより、句にする俳人の視点に感服し、句として成り立たせる言葉の選び方にも驚かされる。

菅敦氏の句集『仮寓』を開き、またこの感動を得た。

奈都薫子/「信濃俳句通信」編集長(2021/04/16)

***

座布団の飛び交ふ如く鱏交む 敦

私は鱏(えい)が交わっている場面を映像でも見たことがないが、掲句で充分というほどその様子を鮮明に思い浮かべることができた。

この句は「座布団の飛び交ふ如く」という直喩に尽きるだろう。海のなかで鱏の雌雄が、まるで座布団が飛び交うように入り混じり絡んでいるのである。海中ということもあり、ひらひらとしたその浮遊は、どこか優雅に思われる。しかしひらひらとしながら、鱏の雌雄はくんずほぐれつを繰り返し、恍惚の状態に陥っているのだ。鱏という非日常的ともいえる魚を卑近な座布団にたとえることで、その存在が確かな質感を以て伝わってきた。

〈松過のもやし尽しの夕餉など〉〈風に干す鮎の歯列の鋭かりけり〉〈目印の綿虫ゐなくなりにけり〉等も惹かれる作品であった。

堀本裕樹/「蒼海」主宰(2021/04/11)