橋本喜夫句集『潜伏期』一句鑑賞

橋本喜夫句集『潜伏期』一句鑑賞

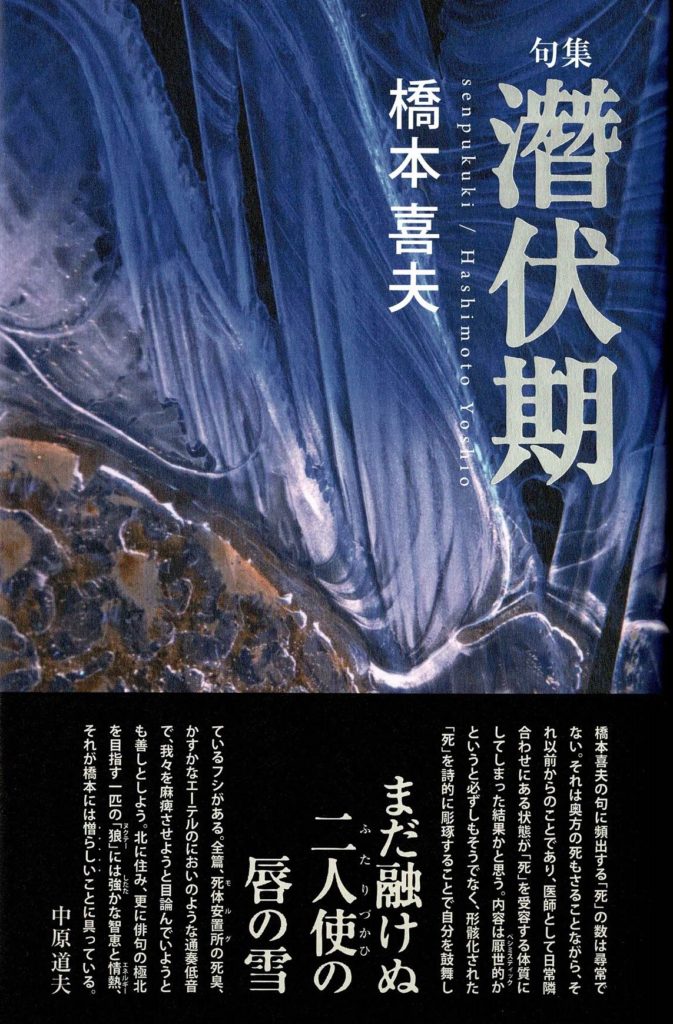

本句集は令和2年「第35回北海道新聞俳句賞」を受賞しました。受賞を記念し、全国の俳人による一句鑑賞を掲載します。

春愁が合せ鏡にをさまらぬ 喜夫

どことなく気持ちが滅入っている様子。春になればきっと世の中も明るくなり、作者の心も晴れやかになると信じていた。ところがその思いは、とても大きく、一枚の鏡に入りきれないほどだ。合わせ鏡は前と後ろを同時に見ることが出来るのだが、その便利さはかえってうっとおしい気持ちになる。そこはかとない愁い,哀しみは人が生きている限り続く。どことなく母性本能をくすぐられるような句である。この句集には他に〈まだ融けぬ二人使の唇の雪〉〈長き長き霧笛そして爺になる〉など胸にじんと来る句が満載している。二人使い……死亡通知のことなのですね。初めて知りました。

佐藤文子/「信濃俳句通信」主宰(2021/01/30)

***

短夜や運び出されてゆく臓器 喜夫

『潜伏期』に収載された404句中、「死」という言葉を使った句が54句。掲句に「死」の文字はないが、2010年(平成22)の作である。

日本では1997年(平成9)に脳死後の臓器提供を可能とする臓器移植法が施行されたが、「本人の書面による意思表示が必須」のため臓器提供はわずかにとどまった。2010年(平成22)の改正法施行により「本人に拒否の意思がない場合は、本人の意思が不明であっても遺族の承諾で臓器提供ができる」ようになり臓器提供が増えていった。

こうした背景から作品を読むと、長年医業に携わっている作者でなければ詠めない視点の一句であることがわかる。一分一秒を争う生死の間で、慌ただしく〈運び出されてゆく臓器〉に緊迫感が走る。「死」と「生」が織りなす一瞬を短夜に凝縮した句柄に感銘を受けた。

桑垣信子/「いろり」代表(2021/01/27)

***

橋本喜夫さんが第5回俳句界賞を取られたとき、私は「俳句界」の編集部員だった。選考会の様子や受賞記事の編集作業などはすっかり忘れてしまったが、受賞作中の〈聳え立つ草の中なるきりぎりす〉は、今でも折々に思い出す。なお、当時の編集長は、山口亜希子さん。現在の書肆アルスの社主である。

句集『潜伏期』には諸氏の指摘のように「死」を詠んだ句が多く、粛然とした雰囲気が漂っているのだが、ところどころでふっと空気が和らぐような句に出合うことがある。たとえば、次の句。

番台の女湯側の鏡餅 喜夫

昔ながらの番台。入浴料を払いながらふと見ると、鏡餅が。おやおや、と覗きこんだが、それが「女湯側」であることに気付いて、さっと首を引っ込めた。次の瞬間、番台に座るおばさんと目が合う。ちょっと赤面……。いかにも正月に相応しいほのかな艶を含んだ人事句である。

こういう寛いだ句もさりげなく詠める作者であるということを覚えておきたいと思う。

村上鞆彦/「南風」主宰(2021/01/24)

***

家にゐて家なつかしき朝桜 喜夫

一読、芭蕉の「京にても京なつかしや時鳥」と似ている。上五が「京に居て」の形もいくつかの俳書にある。パロディというよりも芭蕉句の句形を借りたのではないか。この器が素直に作者の心にかなったのだ。「家にゐて」の「家」と「家なつかしき」の「家」。妻不在の「家」と、ある時以前の妻とともにあった「家」。畳まれた時間の内包するところはあまりにも違う。今「家」にいるのは、「人間に生き腐れある春炬燵」と自らを「生き腐れ」と呼ばざるを得なかった人物。この悲しみの淵を通過した肉体が二度と戻ってこない「家」を懐かしんでいる。「朝桜」の明るさは悲しみの底を割った明るさだ。たとえば『冬の旅』の終曲「Der Leiermann(辻音楽師)」のような。

佐藤明彦/「童子」編集長(2021/01/20)

***

はまぐりに横隔膜のやうなもの 喜夫

痛切な句集だ。父や最愛の妻を喪つたこともあるが、死そのものと冷静に付き合はざるを得ない境遇そのものがぐつとのしかかる。医師といふのはなんと因果な役割なのであらう。「やぶくすし」と己を嘲ふことはできるが、生死をからかふことはできない。生死にかかはる人間として、常に生死には真摯に立ち向かはなければならない。

そんな中、揚句だけは丸々命そのもののやうな喜びがある。手放しの生命賛歌だ。横隔膜といへば呼吸につかさどる器官である。はまぐりが全身で呼吸をしてゐるやうに見えたのだらう。そこには生身の著者の感覚がある。

句集の末尾は孫の誕生の句だ。死ではなく生を詠み始めたとき、著者の本当の魅力が見えてくるだらう。

北大路 翼/屍派家元、「街」同人(2021/01/15)

***

恐龍の死因を思ふ花粉症 喜夫

花粉症も重症化すると嚏や鼻水に加え、眠気や風邪っぽさを覚える。私がそうだ。常に息苦しさがあり、頭は靄がかかったようである。

作者は「恐龍の死因」について思いをはせている。隕石衝突や寒冷化のような絶滅の要因だけではなく、自然淘汰や食物連鎖といったことも考えているかもしれない。その大きな上五中七の展開から現在の花粉症を患っている自分に飛躍する。このギャップが生み出すおかしさ。息苦しさと眠気の中で恐龍の死因を考えているナンセンス。余裕を持った言葉遣いも重度の花粉症の感と通ずる。恐龍へのロマンで終わらない、実感の伴った句である。

日比谷虚俊/「いぶき」「楽園」所属、「俳句甲子園公式作品集」編集長。日芸2年(2021/01/11)

***

裸木のなか縊死(くびつり)の木もありぬ 喜夫

落葉樹林は冬尽く裸木となる。種類の限定は無いが例えば樹皮剥き出しの白樺を思った。身を守る物なく己れを寒風吹き荒ぶ世界に晒す幹・枝葉からは実存的な不安が誘発される。つまり首を括るに丁度良い枝を探す主体の危うげな眼差しは、裸木との誠実な交感の結果なのである。成程過去その枝が縊死遺体の重量を支えたことがあったかも知れない。但し「縊死の木」という表現が過去形で無いことからして、裸木そのものが縊死を促す性質を持つとも捉えられよう。通常潜在的で不可視な死の誘因物を、句を通してうつし世に顕現せしめる。死の匂いは病棟にのみ漂うものではないということを掲句は示す。

柳元佑太/「澤」所属。早大4年。旭川東高校卒(2021/01/10)

***

喜夫の句は示唆に富んでいる。それは医師という立場のなせる業だ。

新型コロナウイルスのことは語るまでもない。われわれは巨大な拡声器によって、家にいろ、あっちへ行けと、振り回され続けている。

籐椅子やどこへも行かぬことも旅 喜夫

籐椅子に腰掛け、想像の旅に出る喜夫。達観ではない、実感だ。医師の日常は多忙を極め、一日が24時間で終わらない時もあるだろう。

籐椅子と診察室の椅子が重なり合う。ひとりひとりと向き合う診察室の椅子。かけがえの無い「いのち」を託された椅子。そして少しくたびれた籐椅子。ひとりの人間に戻る椅子。

どこかへ行くことが旅ではない。どこへも行かぬことも旅なのだ。

菅 敦(かん あつし)/「銀化」副編集長(2021/01/05)

***

流燈を見殺すやうに見失ふ 喜夫

川に灯籠を流し魂送りとする風習に、私は以前からどこか残酷なものを感じてきた。夜の川の闇に魂を流す。愛する人を冷たい川に流し、その灯がほかの灯と見分けられなくなり、やがて闇に呑まれてゆくことを受け入れるのは、罪ではないか。

作者の心の中にも同様の思いがあるのに違いない。だから、「見殺す」自分が許せない。

生きている人の時間もまた流燈。互いに暗い川を流れてきたのだ。ともに来て、ひとつ火がすうっと先に別れてゆき見えなくなる。「あ…」と呟きが洩れた。そのときになって、長い時を見殺しにしてきた自分にはじめて気づく。とりもどせない時の重さに気づく。

五十嵐秀彦/俳句集団【itak】代表、「藍生」「雪華」同人、「朝日新聞」道内版選者(2020/12/25)

***

当該句集は慟哭の句集である。最愛の妻を失った悲しみが読者の胸を切々と打つ。「俳句が生身の身代わりになって、慟哭してくれたため、自分はなんとか正常な精神状態で仕事をこなし、生きて来られた」と、あとがきにある。それほどにつらい日々であった。その暗闇の中に光射す作品もある。そのような句として次の一句を選んだ。

檣頭(しやうとう)に触るるものなし天の川 喜夫

悲しみのいっぱい詰まったこの句集にあって、掲句は、筆者には特別の一句に見えた。端正で静謐な自然詠、写生詠である。解説をするまでもないだろうが、夜といっても、檣頭(マストの先端)ははっきり明るく見え、上空には天の川が輝いている。濁世を離れて、作者の心は天の川に通じているようだ。

栗林 浩/小熊座、遊牧、街、円錐所属。「栗林のブログ」https://kuribayashinoburogu.at.webry.info/(2020/12/20)

***

死にたれば水のあかるき金魚玉 喜夫

金魚が死んで水だけになった金魚玉。その水を「あかるき」と詠む。「水」の形容はいくらでもあろうに、作者はそのあかるさを詠んだ。

深く、鋭く、重く、くぐもった、あらゆる「死」の在りようが本句集の主題だが、死を詠んだ作品の殆どに微妙な一筋の韻きが聞こえる。音律や言葉で表し切れないその韻きは内なる詩魂が感じ取った命の「あかるさ」に他ならない。「死ぬほどの幸(さきはひ)もなし春の雪」「生きものはなべて孤独死梅ひらく」においても、「春の雪」「梅ひらく」のあかるさが死の悲劇性を丸ごと引き受ける。作者の個的な「生」の希求、その奥深くには、滲むようなあかるさが籠められているのである。

谷口智行/「運河」副主宰兼編集長(2020/12/15)