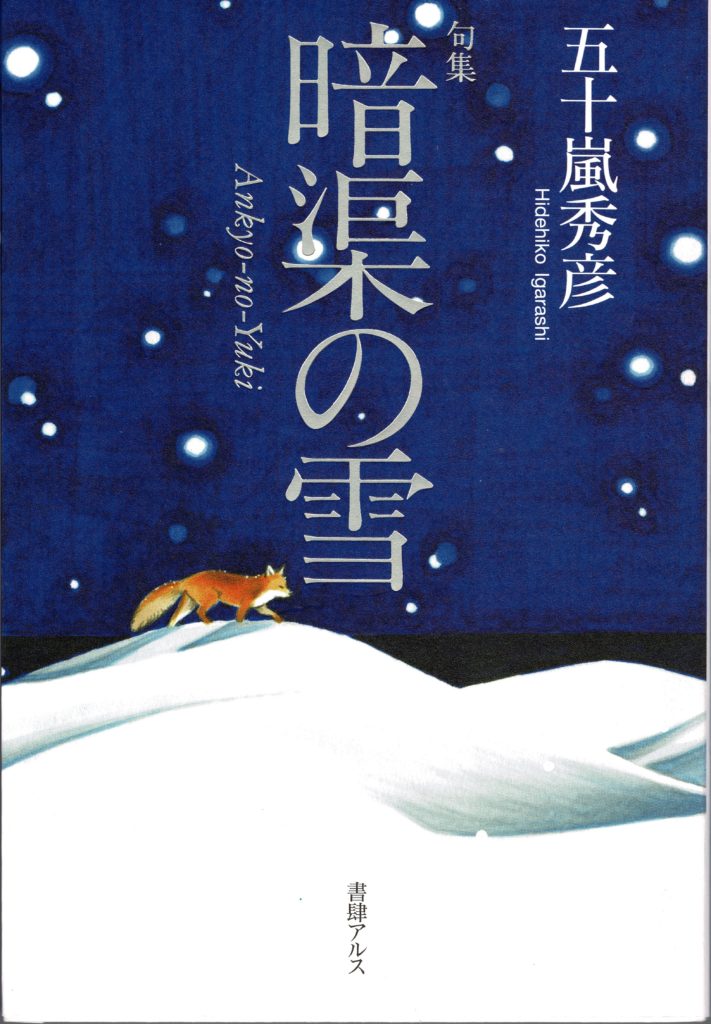

五十嵐秀彦句集『暗渠の雪』一句鑑賞

五十嵐秀彦句集『暗渠の雪』一句鑑賞

師黒田杏子氏から「青嵐五十嵐秀彦屹立」の一句を戴いた本句集は第44回鮫島賞を受賞しました。受賞を記念して一句鑑賞をいただきました。(2024/月1月26日〜3月9日)

指一本振れば雪となる空だ 秀彦

タイトルに代表されるように、北海道に暮らす作者の句集には、「雪」のさまざまな表情が現れている。句の中の言葉を見ても、雪の暗渠、地吹雪の炎、雪の声、雪襖、雪塊、雪呑む海、雪原、てのひらの雪、淡雪、沫雪、雪明りなどなど。

掲出句は、そんな作者だからこそ、空を見ながら雪が降り出しそうな気配を瞬時にして察知するのだろう。〈指一本降れば雪となる空〉は、表面張力でぎりぎりに保っている水に最後の一滴が加わって溢れ出す様子、あるいは、指揮者がタクトを振り下ろした瞬間に鳴り出すオーケストラにも似ている。

浦川聡子/晨(2024/3/9)

四つに割るメロンに星の匂ひして 秀彦

何とロマンチックな句だろう。熟したメロンの果肉から、芳香がしたというだけならば、常識のそしりを免れない。しかしながら、作者は、メロンの匂いを、「星」と喩えているのだ。いや、単なる比喩ではない。「星の匂ひ」は、実感そのもの。メロンの香は、星の香、そのものと感じられたのであろう。

それでは、「星の匂ひ」とは、どのようなものか。ここには、説明を峻拒する世界がある。一句を、ゆっくりと読み下して言った場合、修辞的残像効果により、読者には、まず、満天の星の映像が想起される。星空の下で、甘い香りを放つメロン。その星のイメージは、下五で、よりメルヘンチックな世界に昇華される。視覚と嗅覚が一体となっている。作者の無垢な眼差しは、読み手の胸中に、ピュアな共感を呼び覚ます。

中岡毅雄/いぶき(2024/3/6)

人の死を記して春の明朝体 秀彦

句集を一読し、その中にふと息づいている生命の存在を覚え、しかしそれと同時に死を想起させる、もしくは死に言及した句が数多あることに気づいた。

この句も〈人の死〉という、衝撃的な語り始めをしている。私はデザインの素人ではあるが、フォントが与える印象は大きいと思っていて、中でも明朝体は淡々とした口調をしている。

新聞のお悔やみ欄を想像させられ、また、中学・高校時代の私に俳句を教えてくれた亡き恩師に思いを馳せた。お悔やみ欄に載っていたその名前を見たとき、改めて恩師の死を実感し、死を静かに伝えてくる明朝体の冷たさは、今でもはっきりと覚えている。

〈春の明朝体〉と最後に置くことで、おぼろげな意識と冷淡な書体が余韻として漂ってくる。この一句を記しているのもまた明朝体であり、読者はこの句から誰の死を思い出すのか、そんな余白を含んでいる。

森舞華/岡山大学俳句研究部(2024/2/29)

風花や古書肆に言語軟禁す 秀彦

晴天に雪がちらつく中、古本屋に本を売りに行った。紙袋には、苦学した本や何度も読み返した本も含まれているが、不思議と気分はよい。古本屋は昔からある店で、店主とも顔馴染みである。売りに行った本はもしかしたら英語など外国語の本も含まれているのかもしれない。中七の〈言語〉という措辞により本の文字内容では終わらない言葉の体系性、目に見えないながらより広い世界が見えてくる。また、言語は音が文字に先立って存在する物なので、文字内容が声となり作者になにか語り掛けてくるようでもある。店主と作者のやり取りが済むと本は古書店の本棚に収められることとなる。しかし、そこに悲愴感はない。今まで自宅の本棚に監禁されていた本たちは新しい読者を求め古書店の中を動き始めるのである。

林 和弥/鷹(2024/2/22)

一条の藤にとりのこされてゐる 秀彦

函館五稜郭、二の橋の先に樹齢百年を越える見事な藤棚があったように記憶する。掲句がその藤だと言うつもりは毛頭ない。むしろ〈一条〉に〈とりのこされてゐる〉の読みに拘泥せねばならない。藤房の〈一条〉は〈一筋〉とほぼ意味的には同じではあるが、長くすらりと重力に逆らわない紡錘形(ぼうすいけい)には〈筋〉は相応しくない。シメトリーに伸びた感じは〈条〉。漢字云々を些末なこととして片付けてはならない。本題の〈とりのこされてゐる〉をどう読むか。まず美しさに見とれているうちに、同行の者等は先に行ってしまい一人取り残される、と読むか? 藤の美しさに〈絡め取られる〉、言葉を替えて言えば〈籠絡(ろうらく)される〉と私は読んだ。そう読むことによって初めて〈藤〉と〈作者〉の、のっぴきならざる関係/対峙、二者が睨みあったまま動かない構図が出来上がる。人一人取り残すだけの力を有する藤に出逢えた僥倖である。

ところで、集中〈身の滅ぶとは何ごとぞ牡丹は緋〉がある。これは斎藤玄の絶句〈死が見ゆるとはなにごとぞ花山椒〉を踏まえた、北方詩の玄へのオマージュだろう。作者には〈北方詩としての俳句〉の山脈をすらりと超えて貰いたい。

中原道夫/銀化(2024/2/ 16)

屋根毎に冬の崩れてゆきにけり 秀彦

雪解光の眩(まばゆ)さの中、集落のトタン屋根の色も露(あら)わになってゆく。一つ一つの屋根ごと、家庭ごとに春の明るさがやってきている。一つ一つの屋根まで見た観察が、この句全体にきらきらと光の網をかけて輝かせているようだ。しかも、春待つ心の切なさが溜まって生まれた爆発力のようなものがある。

しかし、掲句が描くのは眼前の光の明るさだけではない。庇(ひさし)を覆(おお)っていた雪と共に、冬そのものが音を立てて崩れてゆく。その前提には、当然ながら、雪空の暗く重たい景がある。暗い空に亀裂が入り、光に満ちた季へと移ろう自然の変化が、「崩れて」の転換によって鮮烈に捉えられている。物語り的な時間的な幅と言おうか、集落の一冬にまで想像が膨らんでゆく。

〈屋根毎に冬の崩れてゆきにけり〉。読み下すと、筆者の心に溜まっている澱(おり)まで雪解の光の中に浄化されていくような気がする。

浅川芳直/「駒草」同人・「むじな」発行人(2024・2・12)

黒蟻を踏みしのちゆつくり歩む 秀彦

「小さな命を犠牲にしてこそ日常がある」。「他者への痛みを飲み込みつつも生きていかざるを得ないのか」。概念や内省を汲み取るならば、そう読める。

ともあれ、概念の器やら内省の鏡やらの機能を措(お)いて見れば、一つの時点があるからこそ意識される時間の広がりが掲句の趣旨なのであろうと気付かされる。

現前の事態に反応するのが五官ならば、包括する時間の流れを意識するのは知性の役割。〈封筒に戻す訃報や法師蟬〉〈椅子ひとつあいて櫻のただなかに〉など、事物の周辺に漂(ただよ)う時間に対しての知的な筆捌(ふでさば)きは、『暗渠の雪』鑑賞の要点ではないだろうか。厳しい冬の中で春を想像する、その時間への感覚が知や幻視を引き込む。私は、帯文にある「北方詩」なるものの作用をそのように推測した。時間の中に、流されず、立つ。序句〈青嵐五十嵐秀彦屹立/黒田杏子〉の「屹立」。その意味も、また然りか、と。

山田耕司/円錐(2024/2/8)

雪の朝死者には借りがあるのです 秀彦

両親または連れ合い、あるいは愛する人を亡くした時、この句は誰にでも立ち上がってくる。読者が自分の経験にひきつけて読める、という意味では普遍的な句でもあると思う。生きているということは誰かに借りを作ることだし、生きてゆくということはその借りを少しずつ返してゆくことなのだ。私個人としては2011年12月4日早朝、猛吹雪の日に逝った妻にはたとえ百歳まで生きたとしても借りを返済できる自信は全くない。だから結局、懸命に生きて誰かに目に見えない貸しを作って死にたいなと思う。俳句の読み・鑑賞は作者の考えや伝えたいことを理解することではなく、一度読者の心のフィルターを通して、自分自身が思考の旅に出ることだ。それは秀彦の考えも同じだろう。ただこの句に関しては一読したときから、作者はある特定の人物を詠んでいると直感した。それは私と作者の共通の友人だった水月秋杜(みなづき・あきと/詩人・ライター)だ。彼女は2008年12月26日スキルス胃癌で逝去した。彼女の葬儀(前夜祭、告別式、火葬)で作者は友人代表として大変立派な振舞だった。あんなにカッコ良くて、凛々しい秀彦をこれ以前もこれ以降も見たことはない。彼は1年後の12月26日を「秋杜忌」と名付けていたことも思い出す。だからこの句は、才能豊かで気丈にシングルマザーとして息子さんを育てていた彼女の僅か50歳の死を悼んで詠んだものと想像している。

橋本喜夫/雪華・銀化(2024/1/31)

外套を世俗の顔ではおりけり 秀彦

外套を羽織るのは外へ出ていくときだ。

ときに衆目に晒(さら)され、ときに群衆の一人となり、世辞などを言い、言われる。そういうところへ出ていくとき、出ていかなければならないとき、まず外套を羽織る。羽織るにあたってはそれなりの表情をつくり、本日も「一般人」らしくやると決める。世俗ヅラしてんな俺、と思いながら全身鏡のなかの自分と対面するとき、ちゃんとがんばろうと自らを鼓舞(こぶ)したり、ちゃんとやることのくだらなさを諦めたりする。外套を羽織るのはある種の変身だ。本当の自分を守るのに使えるな、と思う。

〈つまり君などと眉掻く余寒かな〉、この句でも作者は、自らの行為から精神が少し離れ、自画像を見ているようなうすら寒さを感じている。〈そりやあ君存在は主語です凌霄花〉のように自らの発語を面白がる句や、〈地吹雪の炎(ほむら)二階を舐め尽す〉のような野性的な把握の句にも特長のある作者だが、実は社会的な顔と野性とのギャップ、つまり自身を統御(とうぎょ)しようとしてしきれないところにこそ、この人らしさがあるのではなかろうか。

佐藤文香/翻車魚・鏡(2024/1/26)