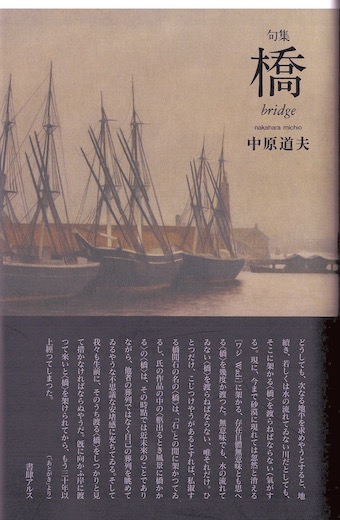

中原道夫句集『橋』一句鑑賞

中原道夫句集『橋』一句鑑賞

著者14冊目となる本句集は、令和4年の萬愚節(4月1日)より当書肆から好評発売中です。刊行を記念して一句鑑賞を掲載しました。(2022/12/18~2023/1/31)

いづこへと寒は立ち去るすごすごと 道夫

「寒明(かんあけ)」の句だと解釈して読ませていただきました。不思議なおかしみのある作品で、少なくとも「寒明」では見たことが無いタイプの俳句。

「神の旅」や「冬将軍」辺りの季語では、擬人化した句を拝見することが稀にありますが、さすがに「寒」という季語での擬人化は珍しい。姿形の無いものに生命を吹きこむ行為こそ、詩人としての才や技巧が試されることがよくわかる作品です。なんと言っても「すごすごと」がすごい。まるで負けパチンコの帰り道のようにも見えます。

そしてまた忘れた頃にやって来るのだろうな、というところまで想像しても楽しい句。

電気代の高騰がニュースに流れていますが、どうもこの「寒」は憎めないから不思議。

西村麒麟/「麒麟」主宰、「古志」同人(2023/1/31)

***

手際よく枯れよ今直ぐとは言はぬ 道夫

前略 中原道夫さま

今回も、漢和辞典を傍らに、膝を正して『橋』を読み始めました。それもまた作者の企みであろうと思いますが、今回は漢和辞典を引く回数が少し減ったのが、私の小さな成果です(笑)。

洒脱な軽みを楽しんでいたかと思うと、いきなり出現するブラックホール。相変わらず油断も隙もない句集です。好奇心をもって嬉々と読み進めていくと、最後の短い章で、ハタと手が止まりました。「二〇二〇年(令和二年)」の章です。

〈落椿しやがんで立つは難儀なり〉〈茄子の馬どこで追ひ拔いただらうか〉〈葛の花清く正しくなどまつぴら〉〈ぶらさがることも修羅なら落ちよ柿〉

私は去年前期高齢者の橋を渡ったところですが、「老い」は新鮮なテーマです。己という生身がゆっくりと経年変化していく。なんと興味深い句材かと思い始めたところです。

この橋の少し前を歩いている道夫さんが、句集の最後におかれた一句が掲句です。これは、末枯れの原でしょうか、蔓延(はびこ)る葛の残骸でしょうか、風に吹かれる一本の茎でしょうか。枯れていくものたちへ向ける「手際よく枯れよ」という呼びかけは、やがて己への言葉として谺(こだま)していきます。生きとし生けるもの全てが背負う「枯る」という運命、「手際よく」と望む矜持。

とはいえ、「今直ぐとは言はぬ」と言い添えるのは、枯れていくものたちへの労わりであり、枯れていく次第を見届けてやろうという俳人的慈しみでもあります。

道夫さんによって書き留められたこの一句は、弔いであり祈りです。「枯る」という大きな輪廻の中の一つである己への生前葬。生まれでた瞬間から、寿命という名の何十年をかけ、ゆっくりと死んでいく私たちへの永久なる追悼句。

冬の日にじんわりと温められた小石のように、「枯る」という季語が我が掌に残っています。この温かな小石を手に、私も橋をわたります。

夏井いつき/藍生俳句会・俳句集団「いつき組」(2023/1/31)

***

茄子の馬どこで追ひ拔いただらうか 道夫

句集『橋』。このタイトルを平凡だとか言ってる人がいた。別にいろんな考えがあっていいと思うが、私は道夫の今までの句集タイトルの中で一番好きだ。もちろん自分の名の一部が組み込まれているせいもあるが。こんなシンプルで虚を衝いた句集名が過去にあっただろうか。三途の川を渡るのも橋。此岸から彼岸へ行くのも橋。そして盂蘭盆に、遺されたものたちに逢いに来てまた戻る「茄子の馬」も橋である。

この句の語り部はすでに橋を渡り「茄子の馬」に跨(またが)っている。先に死んだものたちは一足先に出立した。語り部の出立は少し遅れたが、いつまでたっても先行馬に追いつかない。さてはどこかで無意識に追い抜いてしまったのだろうかと自問自答している。実ははじめから一人なので、追いつきも追い越されもしない。

私は夜中に目が覚めるといつも、どこかで亡妻を追い抜いたような孤独を覚える。道夫にも似たような感懐があるのかと思うと少しだけ嬉しくなる。

橋本喜夫/「雪華」主宰・「銀化」同人(2023/1/27)

***

伸び代のしろ燒くまへの餠の白 道夫

まず目を引くのは、対になるように配置された「しろ/白」という言葉だろう。

焼く前の真っ白い餅には無限の可能性があるわけで(これから胡桃餅になろうか醤油餅になろうか……)、それはまさに「伸び代(しろ)」である。また、餅の特性という面からも、「伸び」という言葉が効いている。餅は焼かれながら膨らみ始め、その伸び代を見せつける。と同時に表面の白は焦げ色に転じていく。

伸び代というどこまでも成長を感じさせる言葉と、やがては焼き目がついて白を失う餅を取り合わせているところに、この句の面白味が感じられる。

誰にでも理解できるユーモアがありながら、とても洗練されている作品である。餅が膨れるのを待ちながら思い出したい一句。

菅原わかば/無所属・水沢高校卒業生成人記念句集『CMYK』(2023/1/23)

***

紅型に色置く仔細春の月 道夫

紅型(びんがた)とは、その起源が13世紀と想像される琉球、沖縄を代表する伝統的な染色技法である。下絵、型彫りなどの幾つかの工程を経て、いよいよ染料を置いてゆくが、鮮明かつ大胆な配色を特徴とするために神経を使う仕事なのである。「色置く仔細」の「仔細」の語の斡旋に、製作者のみならず、それを見守っている作者の呼吸までもが感じられるようである。

紅型の染色はふつう昼間行われるものであろうが、このときは夕刻を過ぎて春の月が上がる頃まで作業が続いたのかも知れない。緊張を強いられる場面に接した後だけに、この「春の月」のもたらす開放感はひとしおだったに違いない。

澤好摩/「円錐」発行人(2023/1/21)

***

茄子の馬どこで追ひ拔いただらうか 道夫

わたしは茄子の馬を知らぬまにどこかで追い抜いてしまったのだろうか、ととった。

茄子の馬は、元来お盆でやってきた先祖がゆっくりあの世に帰るための乗り物である。それを追い抜いてしまったというのは、主人公があの世に帰る先祖を追い抜いて、一足先にあの世への道中を進んだということを意味する。本当にあの世にいってしまえば、もちろんこういう句は詠めないのだが、主人公はこの世とあの世をつなぐ茫々たる道を行き来しており、このたびかなりあの世に近いところまでいってしまったというニュアンスで読んだ。怖さと幽玄さをたたえた句である。

小林恭二/作家・専修大学教授(2023/1/18)

***

人生のヘアピンカーブ木の葉髮 道夫

今回の句集、色濃く漂うのは死の気配だ。母を喪い、句友、弟子を亡くし、今年72歳になる道夫。収められた追悼句はいずれも軽妙洒脱でありながら哀切で、胸を打つ。

掲句はそんな自身の現状を見つめたとおぼしき一句。冬の抜け毛を表す「木の葉髮」、七音ある「ヘアピンカーブ」、一歩間違えると陳腐に響く「人生」という言葉を自在に使い、独特のわびしさとおかしみを感じさせる。

1990年の第一句集『蕩兒(とうじ)』から続く持ち前の俳諧味と、重ねてきた生の重み。「そのうち渡る〈橋〉をしつかりと見て措かなければ」(あとがき)という姿勢も透けて見える。この把握があってこそ、掉尾(とうび)の〈手際よく枯れよ今直ぐとは言はぬ〉が自身、ひいては読者へのエールとして響く。

栗山麻衣(くりやま・まい)/「銀化」同人(2023/1/16)

***

奧行が夢にもありて冬日差す 道夫

夢という言葉はなかなか厄介である。大まかに言って三つの意味がある。一、睡眠中に感じる心象や幻覚。二、将来かなえたいと思っている事柄。三、李白などの漢詩にある、過ぎ去った人生を指す言葉。掲句は一の夢と思うが、凡そ捉えどころの無い夢に「奥行」という具体的な寸法を持ってきたところが面白い。未来や過去の夢ともとれることで、二と三の意味も含む「夢」となり、読者は薄い冬日の差す夢の深さを垣間見ている様な気持ちになる。

奥行を英語にするとdepth。深度、深層、(知性の)深み等の意味はあるが、「奥行」を検索すると建築用語集から出てくる。それゆえか、この言葉がマジックボックスの様な「夢」という空間をリアルに想起させるのだ。

籬 朱子(まがき しゅこ)/「銀化」同人・「雪華」会員(2023/1/14)

***

湯船なら海圖は要らぬ春の月 道夫

重層的な句だ。「湯船」という船も実際にあったらしく、浴槽をなぜ「湯船」と言うのだろうという素朴な疑問が歴史的な「湯船」のイメージによって解消される面白さがある。そしてこの湯船自体が詠み手にとっての「海」となり「春の月」に照らされるとそれは読み手の脳裏の光景に変容する。

さて、この句は湯船に安らぐのびのびとした感覚を鋭く描き出すが、湯船の外のこの緊迫した社会における「海図」の必要性も暗示させる。一つ前の句は〈春待つは股肱(ここう)の臣を俟つごとし〉。「海図」にしても「股肱の臣」にしても頼りとなるものを待ち、思い描きながらも、なかなか現実には辿り着けない「遠さ」こそ、「橋」を思慕する中原道夫の脳裏にあるものなのかもしれない。

大橋弘典/「鬣TATEGAMI」同人、「俳句甲子園公式作品集」編集長(2023/1/10)

***

なめくぢり出來損なひにこそ未來 道夫

なめくじはかたつむりと同じく陸生の巻貝だが、殻のあるかたつむりは好かれ、殻のないなめくじは忌み嫌われる。何故だろうか? 人間は自分を守る殻が必要な生き物だからである。人間の殻とは、家であり、マスクであり、常識である。よって人間と同じく殻を必要とするかたつむりには感情移入し易いが、進化の過程で殻を手放したなめくじには感情移入し難いのである。しかし同時に多くの人間は殻を必要としながら、自分の殻を破りたいと思っている。家を飛び出し、マスクを外し、常識を捨て去りたいと願っている。

なめくじは殻を破る進化を遂げたことで、活動範囲を広げた。昼は草葉の蔭に身を隠し、一雨降れば墓石の天辺で瞑想に耽る。夜は誰もいない菜園で晩餐を楽しみ、星降る小径を塒(ねぐら)へ帰る。銀色に輝く足跡を残して。

出来損ないは、殻を破ろうとする。出来損ないには、伸び代がある。出来損ないにこそ、未来がある。これからも出来損ないであり続けたい。

菅 敦(かん あつし)/「銀化」副編集長(2023/1/8)

***

兄事する石塊のありひきがへる 道夫

掲句の「ひきがへる」は、「兄事」する「石塊」のどの辺に敬意を覚え、どこを模範とし、何を会得しようとしているのだろうか。ここでの「ひきがへる」は、〈云ひぶんのあるつらつきや引きがへる 一茶〉や〈蟾蜍長子家去る由もなし 中村草田男〉のような、他者から疎まれつつも、決して迎合せず、一廉(ひとかど)の存在になろうとする人物を象徴する(中原道夫自身でもありそうだ)。先行句のように堂々と居座ることが理想であり、そのため、泰然自若とした、風雨にも動かないで居座る「石塊」に兄事している。「石塊」は何も語る必要はない。動かず(動けず)、語らない(語れない)ことこそが、「ひきがへる」にとって敬意を覚える対象であり、模範であり、会得すべき道であるのだ。『荘子』の達生篇に出てくる木鶏の故事を思い出す。道を会得した者は、もはや他者に惑わされず、居座るだけで衆人の範となるのだ。

堀田季何/「楽園」主宰(2023/1/4)

***

朱欒(ザンボア)の中なる眞闇轉がせり 道夫

卓から落ちたのか。文旦は底面が大きいから転がるのは珍しいことだろう。ブンタンやボンタンやザボンという言い方では駄目で、「ザンボア」という楽しい音感だからこそ、この回転の奇妙さが持続する。お洒落である。歪(いびつ)な回転の中に闇ではなく真の闇を見出した。見えない真実の断定により、暗黒が読み手の脳裏に溢れ出す。文旦の表皮と果肉の鮮やかな色彩が作者の目によって打ち消されてしまった。

卑近な事象から始まった可能性のある着想を、神の所作かのように仕立て直すことで不思議を演出する。手品師のような作者の手つきも含んで微笑することでこの句と長く遊びたい。そうすることで、私の脳内でもたっぷりと甘酸っぱさを含んだ闇が回り続ける。

黒岩徳将/現代俳句協会青年部長・いつき組・街(2022/12/30)

***

かたつむり性の描冩に立ち止まる 道夫

意表を突かれる一句である。かたつむりが何故に「性の描写」に立ち止まってしまうのか? まずは頭の中に???が浮かぶ。「生の描写」ならまだしも、「性の描写」なのである。ある意味、懐かしい表現でもある。「性愛」とか「性交」とか「性生活」とか、単語を見ただけで、興奮を禁じえなかったティーンエイジの頃の初々しさが思いだされる。

永田耕衣の第三句集『驢鳴集(ろめいしゅう)』(昭和27年、播磨俳話会)に〈かたつむりつるめば肉の食ひ入るや〉があり、かたつむりとセックスは俳句的にまんざら無縁でもない。中原道夫の脳裏にも、耕衣のこの一句は当然あっただろう。かたつむりも「食ひ入る」という「性の描写」に思わず立ち止まってしまったのかもしれない。

火星まで行つて戾つて蚊喰鳥 道夫

「三橋鷹女に「かはほりは火星を逐はれ來しけもの」の句あり」という詞書が付されている。かはほり、蚊喰鳥、つまりはコウモリのことである。確かにコウモリの異様な姿は火星人というか、火星に棲息する生物と言われれば、そういう感じもする。

実は鷹女のこの句を私は知らなかったのだが、奇妙な句をつくったものだと感心する。それを受けての道夫の句のコウモリは、宇宙空間を往還してしまうというのである。この奇想もみごと。鷹女と道夫の常識離れの想像力が、がっぷり四つに組み合っている。

地球と火星の間を漂うコウモリを凝視しての、デフォルメされつくした花鳥諷詠の一句として屹立している。

藤原龍一郎/「豈」同人(2022/12/26)

***

革手套あまねく十指行き止まり 道夫

中七までなら平凡、が、下五に到達した時点で迫る異様な雰囲気は、何に起因するのか。恐らく、桂信子の〈手袋に五指を分ちて決断す〉(第三句集『晩春』所収、1967年麻布書房刊)が想起されるからだろう。類句とも見なされかねない作ながら、印象は厳しく対立する。信子句は、当時多くの女性が直面したであろう社会状況への対立意識が鮮明で、背筋の引き締まる緊張感を覚える。が、道夫句には、熱意や努力では改善不能な、現代社会の混沌とした閉塞状況が、下五に凝縮されている。同時に、句集後半の〈そのころのろくぶて碌に手も入れず〉の、童画的な微笑ましさとも、鮮明な対照を成す。掲句の苦々しさは、社会の閉塞に身を置く現代人の行き詰まりを象徴しているともとれる。古稀を過ぎた作者は、どんなてぶくろに手を入れ、どんな〈橋〉を渡るのだろうか。

三栖隆介/「阿吽」同人、「香雨」所属(2022/12/23)

***

白鳥は湯あみのごとく暾(ひ)の中に 道夫

「白鳥の湯あみ」といえば、僕には先師・森澄雄の〈除夜の妻白鳥のごと湯浴みをり〉が親しい。この澄雄作品は、夜、夫人が湯を使っている光景を描くが、道夫作では「暾(ひ)」即ち、朝日のなかの白鳥を見て、まるで人間が湯あみをしているようだと言う。時間帯や、現前にあるのを人間とするか白鳥とするか、などの点を違えて、道夫句は、澄雄句に丁寧にひねりを入れている。

澄雄の晩年は道夫に親しさを覚えていなかったようだ。しかし、澄雄の晩年は、道夫に限らず、自分より年若い俳人たちには誰に対しても同様であったから、そのことは深追いして考察する必要はない。

それより、句集『橋』をさらに読み進めると、〈寒鯉に鯉素孕むかとしやがみたる〉がある。澄雄句〈寒鯉を雲のごとくに食はず飼ふ〉やら、澄雄の第四句集『鯉素(りそ)』(昭和52年、永田書房)やらに響いていたりする。このような作品と出会うにつけて、句集『橋』を読む楽しみを見つけ出すことができるのである。

上野一孝/「梓」代表(2022/12/20)

***

火星まで行つて戾つて蚊喰鳥 道夫

前書きに〈三橋鷹女に『かはほりは火星を逐はれ來しけもの』の句あり〉とある。蚊喰鳥(かくいどり)もかはほりも蝙蝠(こうもり)のことで、夏の季語。鷹女への返歌である。鷹女が火星から片道の蝙蝠をイメージしているのに対し、中原は往復のイメージである。鷹女の見立てに賛意しつつ、中原なりの見立てを提示するかたちである。管見にして云々(うんぬん)されることを知らない鷹女のこの句を見出したことが、中原の何よりの手柄であろう。軽いショックを受けた。

改めて『三橋鷹女全集』で確認すると、第二句集『魚の鰭(さかなのひれ)』(昭和16年、甲鳥書林)所収句で「火星」連作五句の内の一句。昭和11年から13年の間、鷹女30代後半の作である。残念なことに、この句に秀句選の我が附箋(ふせん)はついていなかった。見落としていたのである。ショックなのも宜(むべ)なるかなと思う。

林 桂/「鬣 TATEGAMI」代表(2022/12/18)